| Nom de naissance | Robendra Shankar |

|---|---|

| Naissance |

Varanasi (Bénarès) |

| Décès |

(à 92 ans) San Diego, Californie, |

| Activité principale | Compositeur, musicien |

| Genre musical | Musique hindoustanie |

| Instruments | Sitar |

| Années actives | 1938 – 2012 |

| Site officiel | www.ravishankar.org |

modifier ![]()

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA.

Source: Article Ravi Shankar de Wikipédia en français (auteurs)

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA.

Source: Article Ravi Shankar de Wikipédia en français (auteurs)

Pour les articles homonymes, voir Ravi Shankar (homonymie) et Shankar.

| Nom de naissance | Robendra Shankar |

|---|---|

| Naissance |

7 avril 1920 Varanasi (Bénarès) |

| Décès |

11 décembre 2012 (à 92 ans) San Diego, Californie, |

| Activité principale | Compositeur, musicien |

| Genre musical | Musique hindoustanie |

| Instruments | Sitar |

| Années actives | 1938 – 2012 |

| Site officiel | www.ravishankar.org |

modifier ![]()

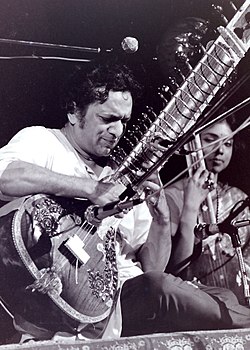

Robendra Shankar dit Ravi Shankar, né le 7 avril 1920 à Bénarès (Vârânasî), situé alors dans les Indes britanniques, et mort le 11 décembre 2012 à San Diego[1],[2],[3],[4], est un musicien sitariste et compositeur indien, de notoriété internationale depuis les années 1960. Son nom est souvent précédé du titre honorifique de pandit.

Il est le père de Norah Jones, de Shubbo Shankar et d'Anoushka Shankar, le frère du danseur Uday Shankar et l'oncle d'Ananda Shankar, fils de ce dernier.

Shyama Shankar, son père, était fils de Barapa Shankar, riche propriétaire terrien, dont il hérita des terres dans l'est du Bengale. Il avait suivi des études brillantes d'avocat, et se retrouva ministre (diwan) du Maharajah de Jhalawar. Son épouse, Hemangini, accoucha d'un cinquième et dernier fils le 7 avril 1920, qu'ils appelèrent Robendra, surnommé d'abord Robu, puis plus tard Ravi. Robu Shankar est né dans la ville de Vârânasî (Bénarès), haut lieu de pèlerinage pour les hindous. Son père faisait partie de la caste sacerdotale des brahmanes, la plus haute dans la hiérarchie hindoue, mais n'exerçait aucune fonction religieuse. Shyama Shankar partit très tôt exercer à Londres en tant qu'avocat, puis à Genève, à la Société des Nations. Puis il alla enseigner à l'Université Columbia à New York. Il mourut lorsque Robu avait 15 ans.

| Fichier audio | |

| Extrait d'un enregistrement d'un concert de 1937 | |

| noiconRaga Mishra-Kaphi, concert en 1937. | |

| modifier |

À cette époque Uday, le frère aîné, dirige une troupe d'artistes, et engage le petit Robu comme danseur. Lui veut être acteur, mais danser dans une troupe qui l'emmena de Bénarès à Bombay, puis à Venise, Paris et Londres lui semble un bon début de carrière. La famille s'installe même quelque temps à Paris, en 1930. Uday veut alors pour sa troupe un des meilleurs musiciens indiens et fait venir l'illustre Ustad Allauddin Khan. Robu est très impressionné par son talent, lui qui s'essayait déjà depuis quelques années à la vînâ, à l'esraj et au sitar, en plus de la danse et du chant. À la mort de son mari, Hemangini Shankar confie Robu au guru musicien, qui accepte de le prendre sous son aile, comme un fils, à la condition que le jeune Robu se consacre exclusivement à son enseignement et abandonne le reste.

C'est lorsque son frère décide d'arrêter la troupe et de rentrer en Inde, que Robu prend la grande décision de sa vie. Il se rase la tête, enfile des vêtements très simples, rejoint Ustad Allauddin Khan, et reste sept années auprès de lui dans la tradition du Guru Kul, c’est-à-dire une initiation dans des conditions parfois très dures, surtout pour un petit dandy habitué aux hôtels de luxe. Il apprend le sitar, le surbahar, le style et la technique de la vînâ, du rabâb et du sursingar. Robu Shankar est très doué et, après ses études, il se fait vite remarquer par de grandes personnalités musicales indiennes.

Ce n'est qu'en 1956, à l'âge de 36 ans, qu'il se produit en Amérique pour la première fois, et qu'il commence sous le nom de Ravi Shankar sa « mission » de vulgarisation de la musique indienne en Occident. Pourtant, lors du début du concert donné en 2000 au Carnegie Hall de New York et distribué sous le titre Full Circle, il affirme avoir joué sur cette même scène en 1938, en tant que danseur et musicien.

Le son particulier du sitar, avec tous ses effets de résonance sympathique, attire très vite les musiciens rock des années 1960, en pleine recherche d'originalité, d'effets exotiques mystérieux et psychédéliques. En 1966, George Harrison, des Beatles, devient son élève et joue du sitar sur Norwegian Wood, puis sur d'autres titres par la suite, Love you to et Within you, without you. Brian Jones, des Rolling Stones, utilise également le sitar sur Paint It, Black. Collin Walcott, (qui fondera le groupe Oregon), est le premier musicien occidental à intégrer le sitar et les tablâs dans la plus grande partie de ses compositions, après avoir été roadie sur une tournée de Ravi Shankar. Shawn Phillips étudie aussi le sitar avec le Maître vers la même époque et l’intégrera à sa musique, mais de façon plus subtile. Shawn accompagne aussi Donovan au tout début de sa carrière en jouant du sitar, avant d'enregistrer ses propres albums sous son nom.

Ravi Shankar à Woodstock en 1969.

Ravi Shankar joue le raga Madhuvanti au festival des arts de Chiraz-Persépolis, en 1970 en Iran, accompagné par Alla Rakha.

Ravi Shankar à Woodstock en 1969.

Ravi Shankar joue le raga Madhuvanti au festival des arts de Chiraz-Persépolis, en 1970 en Iran, accompagné par Alla Rakha.

En 1967, Ravi Shankar fonde son école Kinnara à Los Angeles. La même année, il joue au Monterey Pop Festival, à Montréal, lors de l'exposition universelle de 1967, où il offre un concert intime dans le pavillon indien (devant une foule d'à peine vingt personnes, étonnées), en 1969 à Woodstock, en 1970 au festival des arts de Chiraz-Persépolis et en 1971 au concert pour le Bangladesh, organisé par George Harrison, avec Éric Clapton, Bob Dylan et Leon Russell. Durant cette période, les rencontres se multiplient et donnent lieu à des collaborations inattendues, comme avec le violoniste classique Yehudi Menuhin ou avec le flûtiste Jean-Pierre Rampal sur l'album West Meets East. John Coltrane, par admiration, prénomme son fils Ravi.

George Harrison, le président des États-Unis Gerald Ford et Ravi Shankar dans le bureau ovale en décembre 1974.

George Harrison, le président des États-Unis Gerald Ford et Ravi Shankar dans le bureau ovale en décembre 1974.

Pendant les années 1970 et 1980, son emploi du temps est partagé entre l'enseignement, la scène et les enregistrements. Il donne des concerts dans toutes les grandes villes du monde. Il joue en 1968 au Festival d'Avignon, quand une troupe d'« intellectuels contestataires » monte sur la scène pour crier des slogans poing levé, mais Ravi continue à jouer, comme si de rien n'était, les yeux perdus dans le vague, assis en tailleur au milieu des gens debout qui gesticulent[réf. nécessaire]. Il compose des musiques de films pour Satyajit Ray et celle de Gandhi de Richard Attenborough.

Quelques albums notables durant cette période : Concerto for sitar avec André Previn, en 1971, Shankar Family en 1974, ou sa collaboration avec des musiciens japonais (East greets East), ou ses duos au sarod avec Ali Akbar Khan, le fils de son gourou. En 1987, il signe chez Private Music, le label de Peter Baumann du groupe Tangerine Dream, et enregistre Tana Mana, avec pour la première fois des synthétiseurs, et de nombreux invités de tous horizons (le Ravi Shankar Project), dont à nouveau George Harrison au synthétiseur et chœurs, Al Kooper à la guitare et Ric Parnell aux percussions électroniques. Un album suit très vite au cours de sa tournée en URSS : Inside the Kremlin, puis Passages, en collaboration avec Philip Glass. En 1989, Ravi Shankar monte le projet scénique Ghanashayam - a broken branch, qui mêle musique, théâtre et danse des traditions orientales et occidentales, un spectacle présenté en Angleterre par le City of Birmingham Touring Opera.

Concert de Ravi Shankar avec sa fille Anoushka, le 28 octobre 2005.

Concert de Ravi Shankar avec sa fille Anoushka, le 28 octobre 2005.

Il revient dans l'actualité en 1997, en sortant l'album Chants of India (produit par Harrison), constitué uniquement de chants religieux, pour la plupart védiques, et de compositions écrites dans le même esprit. Il ne produit ensuite qu'une série de rééditions ou de compilations, sauf pour sa fille et élève, Anoushka Shankar, qui sort plusieurs albums et l'accompagne désormais toujours en tournée. Son autre fille, Norah Jones, préfère le jazz et la pop et devient une star dans ce domaine. Son neveu, Ananda Shankar, fils de Uday Shankar, explore le métissage de la pop électro avec la musique indienne ; il joue également du sitar d'une façon plus occidentale mais très entraînante.

Peu à peu rejoint dans la notoriété par une jeune génération de virtuoses, comme les percussionnistes compositeurs Zakir Hussain et Trilok Gurtu, il demeure le musicien indien le plus renommé au monde et le premier ambassadeur de la musique indienne.

En mars 2012, son décès est annoncé par erreur à travers le monde, par confusion avec le décès d'un homonyme, célèbre compositeur de musiques de films en Inde, et lui aussi mort à un âge avancé[5]. Finalement, Ravi Shankar meurt quelques mois après à San Diego, le 11 décembre 2012[4].

Au cours de sa longue carrière, ses principaux accompagnateurs aux tablâs sont Chatur Lal, Alla Rakha et Kumar Bose.

Dans les années 1980, son fils, Shubbo Shankar, vient souvent l'accompagner.

Il est commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres et détenteur de la Bharat Ratna. Il a reçu le Prix de la culture asiatique de Fukuoka.

Satyajit Ray et Ravi Sankar lors de l'enregistrement de la musique du film La Complainte du sentier, en 1955.1955–1959 : La Trilogie d'Apu de Satyajit Ray

Satyajit Ray et Ravi Sankar lors de l'enregistrement de la musique du film La Complainte du sentier, en 1955.1955–1959 : La Trilogie d'Apu de Satyajit Ray

Sur les autres projets Wikimedia :

v · m Famille Shankar |

|

|---|---|

| 1re génération |

|

| 2e génération |

|

| 3e génération |

|

| 4e génération |

|

v · m Lauréats du prix Polar Music |

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Moderne |

|

||||||||

| Classique |

|

||||||||

| Inventeur |

|

||||||||

| 1 En 2003, il n'y a eu qu'un seul lauréat. | |||||||||

v · m Lauréats de la Bharat Ratna |

||

|---|---|---|

| 1954-1960 |

|

|

| 1961-1980 |

|

|

| 1981-2000 |

|

|

| 2001-2019 |

|

|

v · m Lauréats du Praemium Imperiale de musique |

|

|---|---|

|

George Fenton & Ravi Shankar

Ravi Shankar

Ravi Shankar

Ravi Shankar

Ravi Shankar

Puttur Narasimha Nayak

The Byrds

Perl Hille

Paul Schwartz

x

x Cacher la playlist

| Commandes | > | x |

|---|---|---|