| Nom de naissance | Charles François Gounod |

|---|---|

| Naissance |

Paris (France) |

| Décès |

(à 75 ans) Saint-Cloud (France) |

| Activité principale | Compositeur |

| Style | Musique romantique |

| Formation | Conservatoire de Paris |

| Maîtres | Antoine Reicha, Jacques Fromental Halévy, Jean-François Lesueur |

| Famille | Pierre-Joseph-Guillaume Zimmerman (beau-père) |

| Récompenses | Prix de Rome (1839) |

| Distinctions honorifiques | Grand officier de la Légion d'honneur (1880) |

Œuvres principales

modifier ![]()

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA.

Source: Article Charles Gounod de Wikipédia en français (auteurs)

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA.

Source: Article Charles Gounod de Wikipédia en français (auteurs)

Cet article possède un paronyme, voir Charles Gonnod.

| Nom de naissance | Charles François Gounod |

|---|---|

| Naissance |

17 juin 1818 Paris (France) |

| Décès |

18 octobre 1893 (à 75 ans) Saint-Cloud (France) |

| Activité principale | Compositeur |

| Style | Musique romantique |

| Formation | Conservatoire de Paris |

| Maîtres | Antoine Reicha, Jacques Fromental Halévy, Jean-François Lesueur |

| Famille | Pierre-Joseph-Guillaume Zimmerman (beau-père) |

| Récompenses | Prix de Rome (1839) |

| Distinctions honorifiques | Grand officier de la Légion d'honneur (1880) |

Œuvres principales

modifier ![]()

| Fichier audio | |

| « Ô ma lyre immortelle » de Sapho | |

| noiconInterprété par Ernestine Schumann-Heink | |

| modifier |

Détail de la sépulture de Charles Gounod au cimetière d'Auteuil à Paris.

Détail de la sépulture de Charles Gounod au cimetière d'Auteuil à Paris.

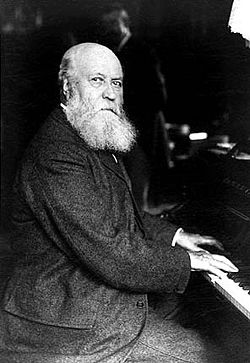

Charles Gounod est un compositeur français né le 17 juin 1818 à Paris (ancien 11e arrondissement) et mort le 18 octobre 1893 à Saint-Cloud (Seine-et-Oise)[1],[2].

Charles-François Gounod naît place Saint-André-des-Arts à Paris[3],[4]. Il est le second fils du peintre François-Louis Gounod[5] et de Victoire Lemachois qui s'étaient mariés à Rouen le 24 novembre 1806. Son père meurt en 1823. Pour survivre, sa mère donne des cours de piano. Son fils Charles sera l'un de ses premiers élèves.

Après avoir fait ses classes au lycée Saint-Louis, il étudie l'harmonie avec Antoine Reicha puis, au Conservatoire de Paris, avec Jacques Fromental Halévy et la composition avec Jean-François Lesueur. En 1839, il remporte le Grand Prix de Rome pour sa cantate Fernand. Il profite de son séjour à la villa Médicis pour étudier notamment la musique religieuse, surtout celle de Palestrina. De cette époque (1841) date son premier portrait peint connu, par son condisciple Charles Octave Blanchard[6]. En 1842, il découvre Die Zauberflöte (La Flûte enchantée) de Mozart, à Vienne, où est exécutée sa deuxième messe avec orchestre.

En 1843, de retour à Paris, il accepte le poste d'organiste et de maître de chapelle de l'église des Missions étrangères de Paris. En 1847, l'archevêque de Paris l'autorise à porter l'habit ecclésiastique. Il s'inscrit au cours de théologie de Saint-Sulpice et va écouter les sermons de Lacordaire à Notre-Dame. En 1848, après les journées révolutionnaires, il renonce à sa vocation sacerdotale et quitte son poste des Missions étrangères.

En 1849, grâce à l'appui de Pauline Viardot, il obtient le livret de Sapho[7] d'Émile Augier qui est créé à l'Opéra le 16 avril 1851, sans grand succès. Il compose ensuite une musique de scène pour Ulysse de François Ponsard. En 1852, il épouse Anna Zimmerman (1829-1907), fille de Pierre-Joseph-Guillaume Zimmerman.

Il présida les Orphéons de la Ville de Paris, de 1852 à 1860. Il a alors écrit de nombreux chœurs, comme le Vin des Gaulois. En tant que compositeur de musique sacrée, il assiste en 1860 au Congrès pour la restauration du plain-chant et de la musique de l'Église.

Il compose Le Médecin malgré lui, opéra-comique en 3 actes d'après Molière, sur un livret de Jules Barbier et Michel Carré, avec qui il collaborera souvent. L'œuvre est créée au Théâtre-Lyrique le 15 janvier 1858, jour anniversaire de la naissance de Molière. En 1859, son opéra Faust est joué au Théâtre-Lyrique, remportant un succès considérable, avec 70 représentations la première année. En 1860, il écrit deux opéras-comiques Philémon et Baucis et La Colombe. Il crée en 1862 La Reine de Saba, livret de Jules Barbier et Michel Carré, opéra qui s'arrêta au bout de quinze représentations.

Le critique musical de la Revue des deux Mondes, un certain Paul Scudo, écrit sur La Reine de Saba un compte rendu au vitriol resté célèbre : « Nous savons que l'esprit ingénieux mais faible de M. Gounod a le malheur d'admirer certaines parties altérées des derniers quatuors de Beethoven. C'est la source troublée d'où sont sortis les mauvais musiciens de l'Allemagne moderne, les Liszt, les Wagner, les Schumann, sans omettre Mendelssohn ». Il ajoute que si le compositeur devait s'obstiner dans cette voie, il « serait irrévocablement perdu[8]. » En mars 1863, il fait la connaissance de Frédéric Mistral, qui a accepté qu'un livret soit tiré de son poème Mirèio (Mireille). Il vient s'installer à Saint-Rémy-de-Provence où sa musique s'imprègne de l'atmosphère du Midi. « Je peux tout [...], écrit-il, dès qu'il n’y a autour de moi ni bruit ni mouvement [...] À Paris, [...] on regarde le silence comme un tombeau. Un tombeau ! Mais c'est un paradis que le silence ! »[9].

L'opéra est créé à Paris au Théâtre Lyrique en mars 1864 et n'obtient qu'un succès mitigé.

En revanche, en 1867 pendant l'Exposition universelle, Roméo et Juliette connaît un succès très vif.

Une plaque dans la ville de Londres, sur le mur de son ancienne résidence.

Une plaque dans la ville de Londres, sur le mur de son ancienne résidence.

En 1870, fuyant l'invasion allemande, Gounod s'installe en Angleterre, où il fait la connaissance de la chanteuse Georgina Weldon (en) avec qui il aura une liaison pendant quatre ans. En 1872 est donné Les Deux Reines de France, drame de Legouvé, qui est mal accueilli. Puis est créé au théâtre de la Gaîté, Jeanne d'Arc, drame historique de Jules Barbier, qui ravive le patriotisme français. En 1874, Gounod quitte la Grande-Bretagne. En 1876 est exécutée en l'église Saint-Eustache la Messe du Sacré Cœur de Jésus.

De 1878 à 1893, il habite Paris au coin de l'actuelle place du Général-Catroux et du no 1 de la rue Jacques-Bingen (plaque).

Dans la dernière partie de sa vie, Gounod compose beaucoup de musique religieuse, notamment un grand nombre de messes et deux oratorios La Rédemption (1882) et Mors et vita (1885).

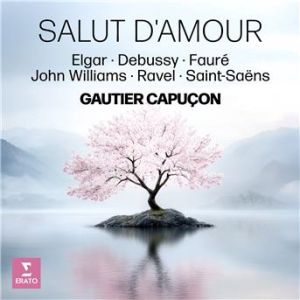

Il meurt le 18 octobre 1893 à Saint-Cloud, juste après avoir parachevé son Requiem en do majeur, devenu son chant du cygne[10]. Ses obsèques ont lieu dix jours plus tard en l'église de la Madeleine, avec le concours de Camille Saint-Saëns et de Théodore Dubois à l'orgue et de Gabriel Fauré à la tête de la maîtrise, selon leurs fonctions[11]. Par décret daté du 25 octobre, il s'agissait d'obsèques nationales financées par l'État[12]. Fauré dirigea, d'après le vœu de Gounod, la messe grégorienne des défunts[11] (la Missa pro defunctis). Il est inhumé à Paris, au cimetière d'Auteuil[13].

L'auteur-compositeur-interprète Pauline de Lassus, connue sous le nom de scène Mina Tindle, est l'une de ses descendantes[14],[15]. Dans l'émission La Revue de presse du lundi 6 juin 2016, le journaliste Jérôme de Verdière fait remarquer à l'invitée Roselyne Bachelot, qui présente une compilation de musiques d'opéras français, qu'il est un descendant du compositeur Charles Gounod.

![Portrait de Charles Gounod gravé par Henri Othon Brauer pour l'album d'Angelo Mariani vantant son cordial en 1894[16].](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/Charles_Gounod_Album_Mariani.JPEG/250px-Charles_Gounod_Album_Mariani.JPEG)

Charles Gounod laisse environ 500 œuvres musicales.

Gounod est surtout réputé pour ses opéras, principalement :

Affiche de Jules Chéret pour Polyeucte.

Affiche de Jules Chéret pour Polyeucte.

Il est également l’auteur des œuvres suivantes :

| Période | Titre | Représentation | Type | Détails |

|---|---|---|---|---|

| Opéras et musiques de scène | ||||

| 1851 | Sapho | Opéra

|

opéra en 3 actes

|

Livret d'Émile Augier. Nouvelle version en 5 actes créée à l'Opéra Garnier en 1884. |

| 1852 | Ulysse | Théâtre-Français

|

musique de scène

|

Tragédie en 5 actes de François Ponsard |

| 1854 | La Nonne sanglante | Opéra Le Peletier

|

opéra en 5 actes

|

Livret d'Eugène Scribe et Germain Delavigne |

| 1858 | Le Médecin malgré lui | Théâtre-Lyrique

|

opéra-comique en 3 actes

|

Livret de Jules Barbier et Michel Carré, d'après la pièce-homonyme de Molière. |

| 1859 | Faust | Théâtre-Lyrique

|

opéra en 5 actes

|

Livret de Jules Barbier et Michel Carré d'après la pièce de Goethe. Il eut près de 200 représentations avant d'être repris, augmenté d'un ballet, en 1869 à l'Opéra Le Peletier (Paris), puis à l'Opéra Garnier où il atteignit sa 500e représentation en 1887. |

| 1860 | La Colombe | Baden-Baden

|

opéra-comique en un acte

|

Livret de Jules Barbier et Michel Carré d'après Le Faucon de Jean de La Fontaine. Repris dans une version en deux actes à l'Opéra-Comique en 1866. |

| 1860 | Philémon et Baucis | Théâtre-Lyrique

|

opéra-comique en 3 actes | Livret de Jules Barbier et Michel Carré d'après la fable-homonyme de La Fontaine. Ramené à deux actes en 1876. |

| 1862 | La Reine de Saba | Opéra Le Peletier

|

opéra en quatre actes

|

Livret de Jules Barbier et Michel Carré. |

| 1864 | Mireille | Théâtre-Lyrique

|

opéra en 5 actes | Livret de Michel Carré d'après le poème provençal de Frédéric Mistral |

| 1867 | Roméo et Juliette | Théâtre-Lyrique

|

opéra en cinq actes

|

Livret de Jules Barbier et Michel Carré. Après une centaine de représentations, il fut monté dans les capitales belge et autrichienne et demeure à l'affiche des grandes scènes lyrique mondiales. |

| 1872 | Les Deux Reines de France | salle Ventadour

|

musique de scène | Drame en quatre actes d'Ernest Legouvé |

| 1873 | Jeanne d'Arc | musique de scène

|

Drame en 5 actes de Jules Barbier | |

| 1877 | Cinq-Mars | Opéra-Comique

|

opéra en 4 actes

|

Livret de Paul Poirson et Louis Gallet, d'après le roman d'Alfred de Vigny |

| 1878 | Polyeucte | Opéra Garnier

|

opéra en 5 actes

|

livret de Jules Barbier et Michel Carré d'après le drame-homonyme de Pierre Corneille |

| 1881 | Le Tribut de Zamora | Opéra Garnier

|

opéra en 5 actes

|

livre d'Adolphe d'Ennery et Jules Brésil |

| 1893 | Les Drames sacrés | Théâtre du Vaudeville

|

musique de scène

|

poème dramatique en un prologue et 10 tableaux, en vers, d'Armand Silvestre et Eugène Morand |

| Musiques religieuses, instrumentales, symphoniques et vocales | ||||

| 1842 | Requiem en ré mineur | |||

| 1853 | Messe à 3 voix en ut mineur « Aux Orphéonistes » | |||

| 1854 | Tobie (en) (oratorio) | |||

| 1855 | Messe solennelle en l'honneur de sainte Cécile et deux symphonies

Les Sept Paroles de N.S. Jésus-Christ sur la Croix (pour chœur à 4 voix mixtes) | |||

| 1862 | Messe à 4 voix d'hommes en sol majeur « pour les Sociétés chorales » | |||

| 1871 | Gallia | Motet-lamentation pour soprano, chœur et orchestre | ||

| 1873 | Messe « Angeli Custodes » | |||

| 1873 | Messe brève pour les morts | |||

| 1875 | Requiem en fa majeur | |||

| 1876 | Cantate pour la fête du T-C Frère Libanos[23] | |||

| 1876 | Messe solennelle du Sacré Cœur | |||

| 1876 | Messe à la congrégation des Dames auxiliatrices, en ut majeur (messe no 4). Pour 2 voix égales, orgue ou harmonium [révisée vers 1890, par Gounod ?, comme Messe brève no 7, dite « aux chapelles », pour chœur mixte à 4 voix avec parties pour voix solistes] | |||

| 1882 | La Rédemption (oratorio pour soli, chœur et orchestre, exécuté pour la première fois au Festival de Birmingham en 1882) | |||

| 1883 | Messe solennelle de Pâques | |||

| 1885 | Petite Symphonie, pour 9 instruments à vent | |||

| 1885 | Mors et Vita (oratorio pour soli, chœur et orchestre, exécuté pour la première fois au Festival de Birmingham en 1885) | |||

| 1887 | Messe à la mémoire de Jeanne d'Arc | |||

| 1888 | Messe chorale sur l'intonation de la liturgie catholique | |||

| 1888 | Messe de saint Jean | |||

| 1891 | Saint François d'Assise [Oratorio] | |||

| 1893 | Messe des morts (Requiem en do majeur) : posthume | |||

| 1895 | Messe dite « de Clovis » | |||

| Morceaux de musique patriotique | ||||

| La Statue de la Liberté, cantate créée à l'Opéra de Paris au profit de la souscription pour l'érection de l'œuvre de Bartholdi | ||||

| Nombreuses mélodies pour chant et piano, sur des paroles françaises, italiennes ou anglaises qui furent éditées à Paris et à Londres[24]. Citons : Sérénade de Victor Hugo, Le soir d'Alphonse de Lamartine, Venise d'Alfred de Musset. | ||||

| Ouvrages littéraires | ||||

| 1890 | Le Don Juan de Mozart | |||

| 1896 | Mémoires d'un artiste | |||

| 1875 | Autobiographie de C. Gounod sur la routine en matière d'art (Londres) : ouvrage d'études esthétiques sur la musique, la critique, le public et la propriété des auteurs. | |||

Une ville d'Algérie, créée en 1899 dans le département de Constantine au sud de Guelma a porté son nom : Gounod. Elle est aujourd'hui appelée Aïn Larbi. Des collèges de Saint-Cloud[27] et Canteleu[28] portent son nom.

De nombreuses grandes villes de France (rue Gounod à Paris[29], Bordeaux, Toulouse, Nantes, Grenoble, Montpellier, Tourcoing) ont une rue à son nom ainsi que la rue Gounod de Saint-Cloud, ville où le compositeur a passé ses dernières années.

Une carte postale de la rue Gounod de Saint-Cloud.

Une carte postale de la rue Gounod de Saint-Cloud.

Sur les autres projets Wikimedia :

Charles Gounod

| ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Précédé par | Suivi par | |||||

| Fonctions dans la culture | ||||||

|

|

| ||||

v · m Opéras de Charles Gounod |

||

|---|---|---|

|

|

|

v · m Membres de la section de composition musicale de l'Académie des beaux-arts |

|

|---|---|

| Fauteuil 1 |

|

| Fauteuil 2 |

|

| Fauteuil 3 |

|

| Fauteuil 4 |

|

| Fauteuil 5 |

|

| Fauteuil 6 |

|

| Fauteuil 7 |

|

| Fauteuil 8 |

|

Gaetano Donizetti

Samuel Barber

Sir Edward Elgar

Bela Bartok

Robert Schumann

W.A. Mozart

Blechblaserensemble

Klaus Arp

Klaus Arp

x

x Cacher la playlist

| Commandes | > | x |

|---|---|---|